スポーツイベント救護体制の重要性──統計データで読み解くイベントの安全運営とは

現在、日本政府および自治体はスポーツを通じた健康増進や地域活性化、経済効果の創出を目的とした様々な政策を展開しています。スポーツ庁をはじめ、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、地方自治体などが連携し、国民のスポーツ参加を積極的に推進しています。

しかしながら、スポーツには一定のリスクが内在しており、怪我や事故の発生は避けられない現実があります。本記事では、信頼できる統計データをもとに、年齢層別の事故発生率や主な事故原因、重症度の分布、事故が多い競技種目などを整理し、スポーツ推進における「救護体制」整備の必要性について考察します。

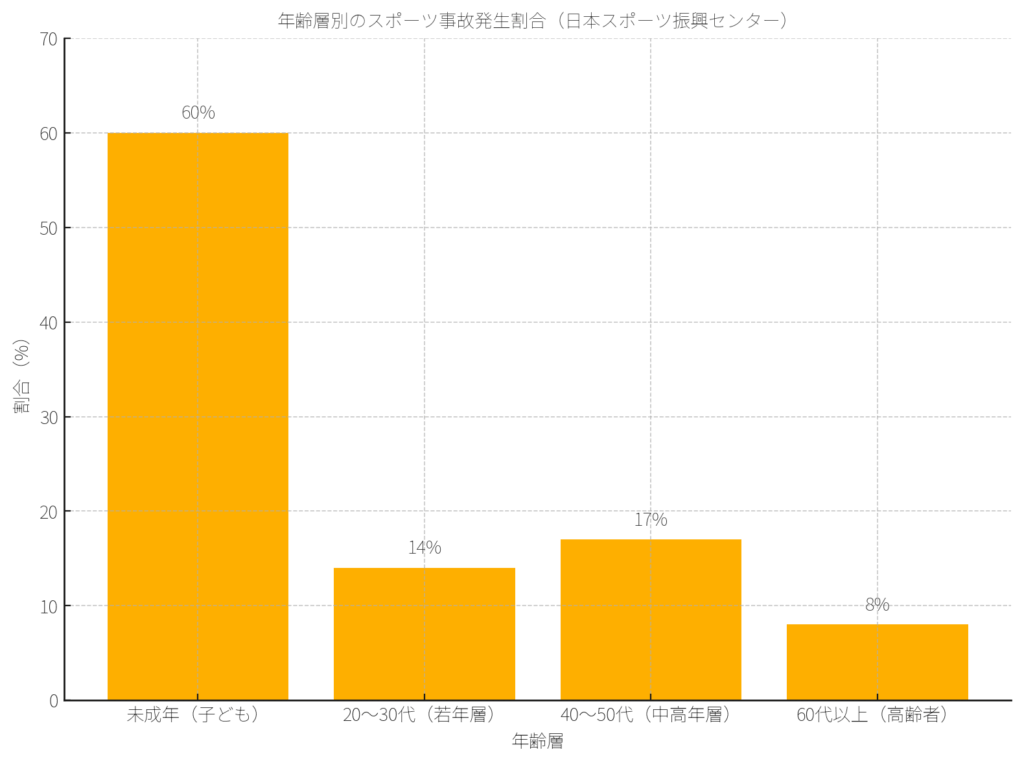

未成年の事故発生率が高レベル

未成年から高齢者に至るまで、年齢層ごとにスポーツ中の事故発生率には明確な違いがあり、それぞれに応じた対策が必要です。

日本スポーツ振興センターの統計では、年間のスポーツ傷害発生率は約2.3%。特に未成年は活動量が多く、全体の約6割を占める一方で、中高年や高齢者は事故率が低い傾向にあります。

20〜30代は約14%、40〜50代は17%、60代以上は約8%と報告されており、中高年層でやや上昇する傾向があります。これは若い頃の運動感覚のまま身体を動かしてしまうことで、無理な動作や怪我を誘発していると考えられます。

一方、高齢者は参加率が低く、運動内容も安全志向であると考えられるため発生率は相対的に低くなります。特に未成年の割合が突出して高い点は、部活動やクラブ活動の盛んな環境を反映しており、教育現場でも事故対応の重要性が強調されています。

年齢層ごとのスポーツ活動の特徴とリスクを理解し、それぞれに適した安全対策や啓発が求められます。イベント運営者としては、参加年齢層に応じて適切なリスクマネジメントを講じることが、責任ある大会運営につながります。

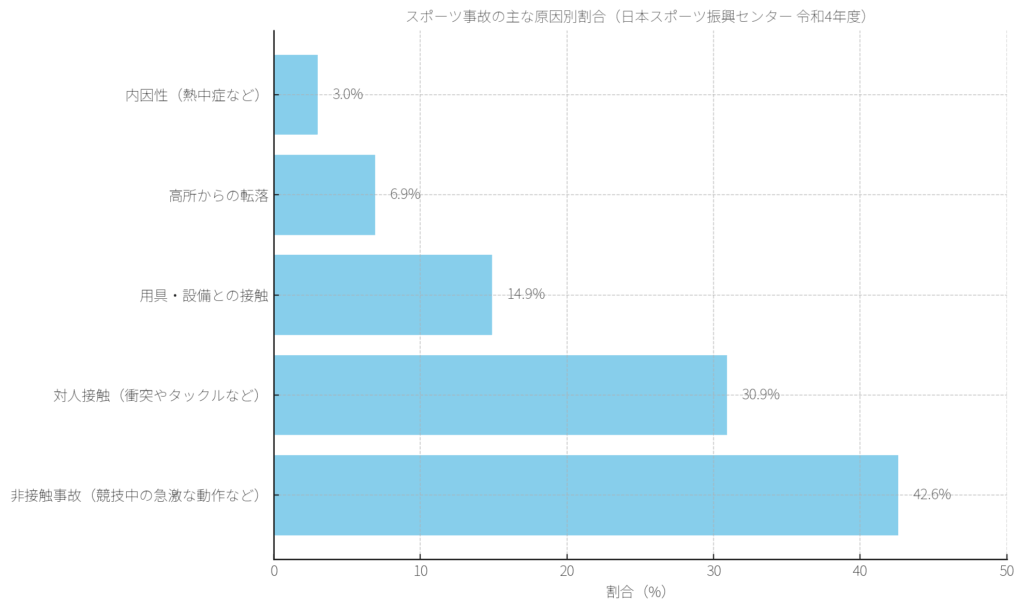

スポーツでは非接触事故が40%超

スポーツ中の怪我は「避けられないもの」として捉え、構造的に備えることが必要です。

事故の多くは非接触で発生しており、運動技術や体調に起因するため、完全な予防が難しい側面があります。

非接触事故が42.6%、対人接触が30.9%、用具・設備との接触14.9%、転落6.9%、内因性事故3%。特に非接触事故では、競技中の急激な動きや無理な姿勢など、選手自身の動作が原因であり、対策にも限界があります。

イベント運営側は「事故を前提とした体制づくり」が不可欠です。完全な予防よりも、発生時の被害最小化が鍵となります。どれだけ安全に配慮しても事故は発生しうる──だからこそ、万一の事態に備えた仕組みを備えているかどうかが重要です。

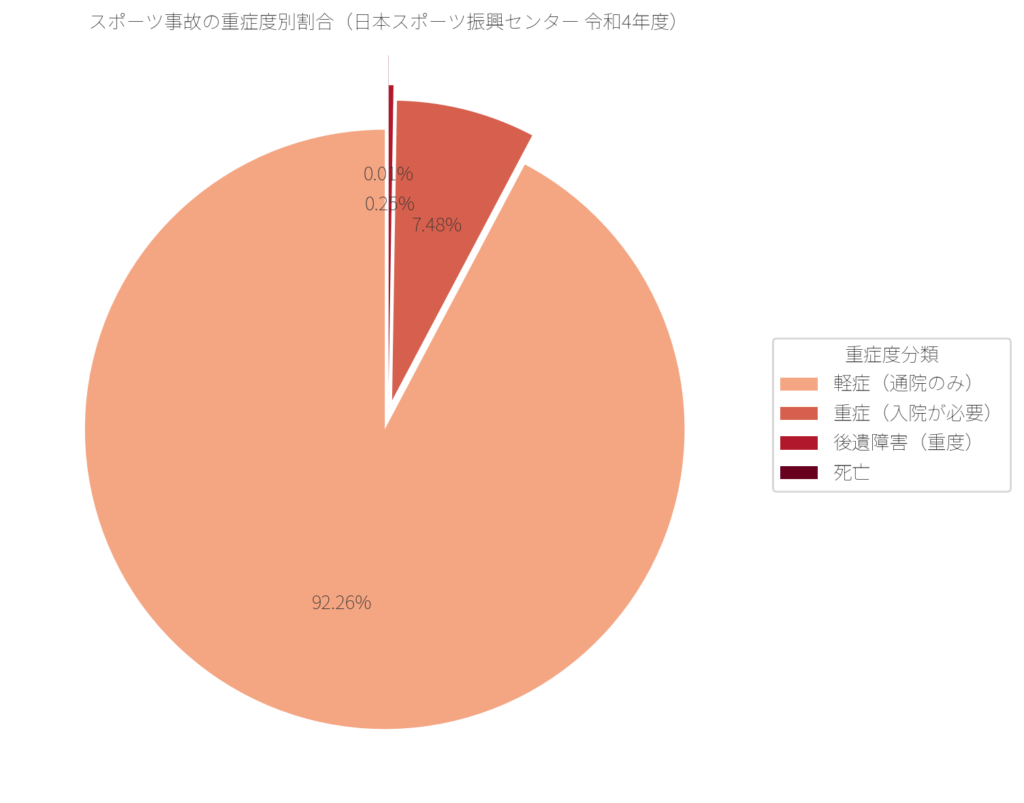

重症度の分布

スポーツ事故の多くは軽症ですが、重症化のリスクは確実に存在しており、初期対応体制がその影響を左右します。

約92.5%が軽症である一方、7.5%は入院が必要となり、重度障害や死亡に至るケースも年間発生しています。

令和4年度のデータでは死亡事故は16件(0.01%未満)、重度後遺障害が432件(0.25%)。初期対応が遅れることで、軽症が重症へと移行するリスクが高まります。逆に、現場での素早い応急処置により命が救われた事例も複数報告されています。実際、全国の学校現場では、競技直後に意識を失った選手に対し、AEDと心肺蘇生措置により命を救われた事例が多数報告されています(例:日本スポーツ振興センター『スポーツ安全保険統計報告』等)。

事故は発生する前提で、早期かつ適切な対応を可能にする体制整備が重要です。運営者としての信頼を築く上でも、”いざという時”にどう動けるかが問われます。

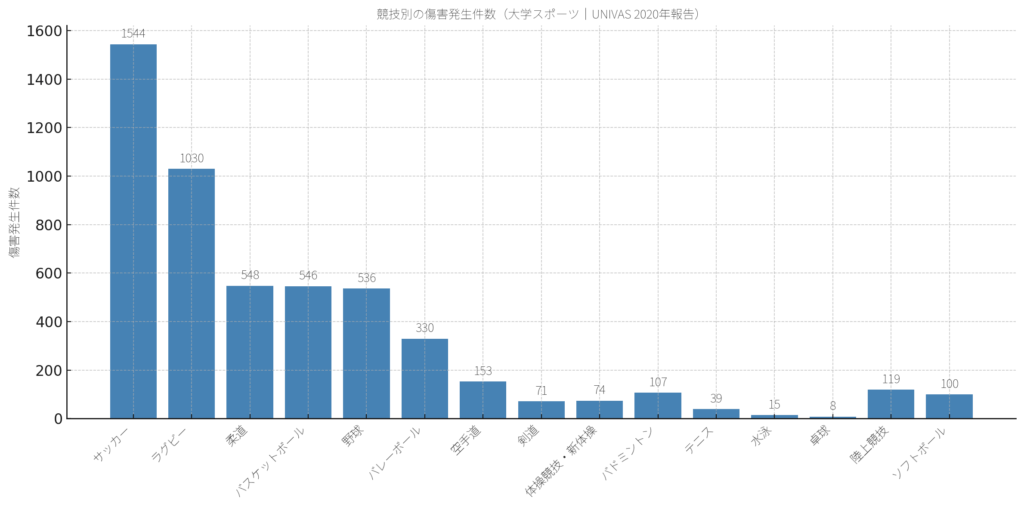

事故が多いスポーツ種目

事故件数の多さは競技人口の多さだけでなく、競技特性やリスクの大きさにも起因しています。

特定の種目では身体接触や急激な動作を伴うことが多く、技術や判断を誤ると大きな怪我に繋がりやすくなります。

大学スポーツにおける事故件数はサッカー(1,544件)、ラグビー(1,030件)、柔道(548件)など。ラグビーやアメフト、柔道、体操、ドッジボールなどは年間負傷率が7〜8%と高く、競技特性としてリスクが内在しています。これらの競技は、特に少年層に人気である一方で、安全対策が後手に回ることも少なくありません。イベント担当者にとっては、こうした競技を扱う場合、特にリスクアセスメントと医療支援の事前計画が不可欠です。

事故の多い競技には、より高いレベルでの救護体制・医療連携が必要です。参加者の特性と競技のリスクを正確に把握した上で、現実的な対策を講じましょう。

救護体制の整備状況

事故の重症化を防ぐには、初期対応を含めた救護体制の整備が不可欠です。

迅速な応急処置の可否が、怪我の予後を大きく左右するからです。2〜3分以内の対応が推奨されており、現場の準備が鍵になります。

高等学校でのAED設置率は98%、中学校90%、小学校70%以上。大規模大会では救急隊の待機や病院との連携が整えられており、各団体は事故対応マニュアルの整備を進めています。とはいえ、設置や準備があるだけでは不十分で、”それが適切に使えるかどうか”が試されます。実際に、文部科学省『学校事故対応マニュアル』(2021年)には、AEDが設置されていながらも「使い方がわからず対応が遅れた」ことが要因となった事例が報告されています。

救護体制は主催者の責任感を示すものであり、事故を想定した体制づくりが、信頼性と安全性の確保につながります。参加者や保護者から見ても、運営側がどれほど備えているかはイベント選定の大きな判断材料となり得ます。

今後の課題と展望

スポーツイベントの安全性を高めるには、組織的・技術的・制度的な三位一体の取り組みが今後ますます重要になります。

現在の救護体制には一定の基盤がありますが、リスクの高い競技や地域大会レベルでは体制にばらつきがあり、標準化やアップデートが必要です。

多くのイベントが個々の経験や慣例に頼って運営されており、統一的な安全ガイドラインや定期研修が不足しています。また、熱中症や心肺停止といった緊急事態への対応においても、遠隔医療や最新機器(携帯型モニター、AEDのアップデートなど)の活用は進んでいるとは言い難い状況です。統計データを用いたリスク評価や、自治体・医療機関・民間救護サービスとの連携強化が求められます。

救護体制の「形」だけでなく、「実効性」こそが問われる時代です。見直しと進化を怠らない運営こそが、今後のスポーツ現場の信頼を支えるでしょう。

まとめ

スポーツの感動と安全の両立。その鍵を握るのが「救護体制の整備」です。

年齢や競技にかかわらず事故の可能性が存在し、対処の可否が結果を大きく左右します。適切な救護体制を整えるためには、イベント主催者の意識と準備が最も重要です。

本記事では、統計データをもとに年齢別事故率、主要な事故原因、重症度の分布、競技別リスク、そして救護体制の現状と課題を明らかにしました。これらの情報は、運営の「勘」ではなく、「根拠」を持った安全対策を可能にする土台となります。参加者からの信頼、スポンサーからの評価、地域社会からの共感など──すべては、安全を確保できる運営に集約されます。

安全・安心は最も基本的な付加価値です。万が一を想定し、万全を期す姿勢こそが、次世代のスポーツイベントの基準となるでしょう。

弊社ではALL SPORTS NURSEというスポーツに特化した看護師による救護体制を提供するサービスを展開しています。

もしご興味がある際は、遠慮なくお問い合わせくださいませ。